Blog

地域連携薬局の認定についての解説

Index

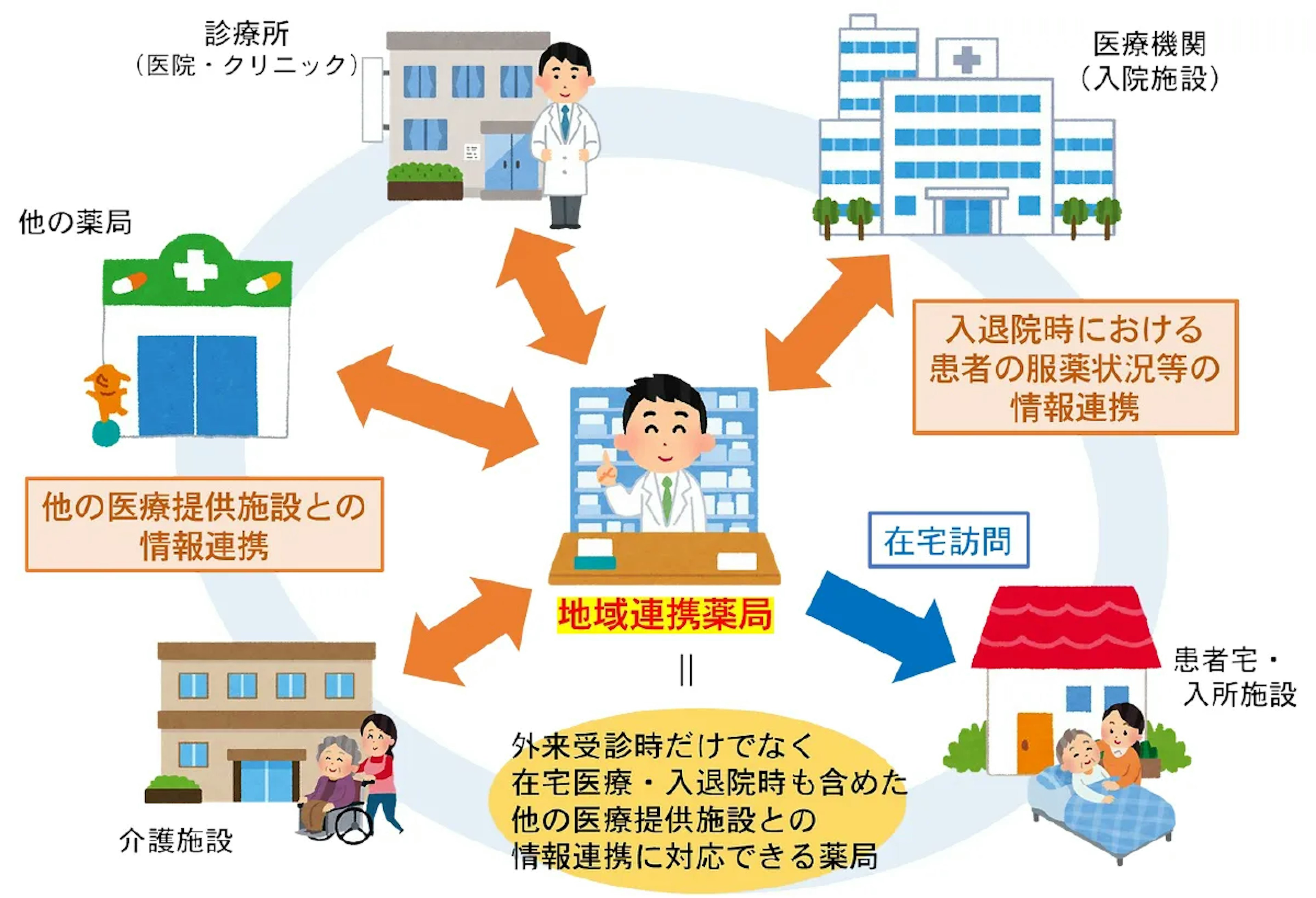

地域連携薬局の認定制度は、2019年12月4日に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号。以下「改正薬機法」)において新設され、2021年8月1日より施行されています。今回は、この認定制度の設立の経緯および認定要件を解説します。

地域連携薬局の2つのポイント

- 「地域連携薬局」の認定制度は、厚生労働大臣が定めた一定の基準を満たしたとして、都道府県知事から認定を受けることでこの「地域連携薬局」を名乗ることができます。

- 地域連携薬局は、日常生活圏(=中学校区)あたりに1~2軒ほど設置されることが想定されており、各地域の薬局の中心的存在としての役割を担うことが期待されています。

- 地域連携薬局の認定制度設立の経緯(出典2、出典3)

医薬分業の進展により、医薬分業率は年々上昇し、2014年度の医薬分業率は68.7%でした。このような中で医薬分業の原点に立ち返り、患者本位のかかりつけ薬局に再編するため、厚生労働省において、「患者のための薬局ビジョン」が策定されました。患者さんが住み慣れた地域で安心して医薬品を使うことができるようにするために、患者さん自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局の知事認定制度の一つとして、地域連携薬局の認定制度が設立されました。 - 【患者のための薬局ビジョン(出典3)

患者のための薬局ビジョンは、患者本位の医薬分業の実現に向けて、かかりつけ薬剤師及び薬局の今後の姿を明らかにするとともに、現在の薬局をかかりつけ薬局に再編する道筋を提示するために策定されました。患者のための薬局ビジョンで示された基本的な考え方は次の通りです。

① 立地から機能へ

門前薬局など立地に依存し、便利さだけで患者に選択される存在から脱却し、薬剤師としての専門性や、様々な患者・住民のニーズに対応できる機能を発揮することを通じて患者に選択してもらえるようにする。

② 対物業務から対人業務へ

患者に選択してもらえる薬剤師・薬局となるため、専門性やコミュニケーション能力の向上を通じ、薬剤の調製などの対物中心の業務から、患者・住民との関わりの度合いの高い対人業務へとシフトを図る。

③ バラバラから一つへ

患者・住民がかかりつけ薬剤師・薬局を選択することにより、服薬情報が一つにまとまり、飲み合わせの確認や残薬管理など安心できる薬物療法を受けることができる。 - 地域連携薬局の認定要件(出典4、出典5)

薬機法第6条の2において定められた認定要件に該当する薬局は、地域連携薬局として都道府県知事より認定されることができます。地域連携薬局でない薬局は、紛らわしい名称を用いてはいけません。また、1年ごとにその更新を受けなければなりません。認定要件及びその要件に対する基準は次のとおりです。

構造設備が、薬剤及び医薬品について情報の提供または薬学的知見に基づく指導を受ける者の心身の状況に配慮するうえで必要なものとして、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

1)利用者が座って情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受けることができ、間仕切り等で区切られた相談窓口などの区画があり、相談内容などが漏えいしないように配慮された設備を有していること。

※注意

- 基本は利用者が座って情報の提供等を受けることができる設備を求めていますが、やむを得ない場合は、必ずしもあらかじめ椅子を備え付けておく必要はありません。

- 配慮された設備とは、次のようなことが挙げられます。

・相談できるスペースを十分確保する。

・他の利用者の待合場所とカウンターの距離を離し、他の利用者の目線や動線に配慮した配置にする。

・情報提供や服薬指導の内容等が他の利用者に聞き取られないよう配慮する。

2)高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有していること。

具体例として、次のようなことが挙げられます。また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項の規定に基づく建築物移動等円滑化基準を参考にすることが推奨されています。

- 利用者の動線や利用するエリア等を考慮して手すりを設置すること。

- 入口に段差がないこと。

- 車いすでも来局できる構造であること。

利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

a)薬局開設者が、過去一年間において、介護保険法第百十五条の四十八第一項に規定する会議やその他の地域包括ケアシステムの構築に資する会議に、当該薬局の薬剤師を継続的に参加させていること。

- 参加の頻度については、地域における会議の開催状況も踏まえつつ、薬局として参加すべきものを検討した上で積極的に関わっていくこと。

- このような会議への参加が関係機関から案内されるよう、薬局の対応について他の医療提供施設や関係機関への周知等も併せて行うこと。

- 「地域包括ケアシステムの構築に資する会議」とは、地域包括ケアシステムの構築のための、地域住民を含む地域における総合的なチーム医療・介護の活動であり、次に掲げる活動が考えられます。

・介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議

・地域の多職種が参加する退院時カンファレンス

b)薬局開設者が、利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について、当該薬局の薬剤師が地域における医療機関に勤務する薬剤師やその他の医療関係者に随時報告・連絡することができる体制を備えていること。

この体制の具体例として、次のようなことが挙げられます。

- ハイリスク薬等を服用する外来の利用者が地域連携薬局に来局した際に、利用者から服薬状況や副作用の発生の有無などの服薬情報を入手し、医療機関に勤務する医師、薬剤師等に提供すること。

- 入院時には、医療機関において適切な薬学的管理を行うため、地域連携薬局が有する利用者の入院前の服薬情報等を、医療機関に勤務する医師、薬剤師等に提供すること。

- 退院時には、退院後に地域連携薬局が適切な薬学的管理を行うため、退院時カンファレンスに参加し、医療機関に勤務する医師、薬剤師等から入院時の服薬情報や退院後の療養上の留意点等について必要な指示・情報提供等を受けること。

- 在宅医療を行う際には、主治医の指示等に基づいて地域連携薬局が居宅等において適切に薬学的管理を行うため、在宅における服薬状況等を適切に把握し、利用者の薬物療法等に必要となる薬剤や医療材料等の情報とともに、医療機関に勤務する医師、薬剤師等に提供すること。

- 地域連携薬局としては、薬局が他の医療提供施設と連携しつつ、これらの対応が実施できることを、地域における他の医療提供施設に広く周知するとともに、薬局に来局する利用者に対して十分理解されるよう、実施できる内容の掲示や必要に応じた説明など積極的な周知を行うこと。

c)薬局開設者が、過去一年間において、利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対して、当該薬局の薬剤師に月に平均三十回以上報告及び連絡させた実績があること。

報告及び連絡させた実績は次のことが挙げられますが、いずれかのみを行うのではなく、満遍なく実施することが望ましいとされています。

- 利用者の入院に当たって情報共有を行った実績

- 医療機関からの退院に当たって情報共有を行った実績

- 外来の利用者に関して医療機関と情報共有を行った実績

- 居宅等を訪問して情報提供や指導を行い、その報告書を医療機関へ提出して情報共有を行った実績

※報告及び連絡した実績についての注意点

- 報告及び連絡した実績に該当するものは、処方医にとって薬剤の適正使用に必要な情報を、薬剤師が服薬指導等から得られた情報をもとにとりまとめ、医療機関に勤務する薬剤師等に文書(地域情報連携ネットワーク等を含む。)を用いて提供するなど、その薬剤師の主体的な情報収集等により、報告及び連絡したものが該当します。

- 医療機関から行われる利用者の検査値等のみの情報提供や、利用者の情報を含まない医療機関及び薬局の施設等に係る情報提供、服用中の薬剤に係るお薬手帳への記載や疑義照会は、本規定における報告及び連絡させた実績には含まれないとされています。

- 報告及び連絡に用いる文書の様式については、地域の医師会、薬剤師会等とあらかじめ協議されたものを用いることが望ましいとされています。

d)薬局開設者が、薬剤師が利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制を備えていること。

地域における他の薬局に対して利用者の薬剤等(要指導医薬品及び一般用医薬品を含む。以下同じ。)の服用歴、残薬などの服薬状況、副作用の発生状況等に関する情報を報告および連絡するための方法などを明確にしておくことが必要です。

例えば、地域連携薬局をかかりつけの薬剤師のいる薬局としている利用者が、他の薬局を利用した際に、その利用者からの同意のもとで、その薬局からの求めに応じ、その利用者の薬剤等の適正使用に必要となる情報を地域連携薬局からその薬局に情報提供する場合などが想定されます。

地域の利用者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

開店時間外であっても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えていること。

休日及び夜間であっても、調剤の求めがあつた場合には、地域における他の薬局開設者と連携して対応する体制を備えていること。

在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体制を備えていること。

薬局開設者が、麻薬及び向精神薬取締法 第二条第一号に規定する麻薬の調剤に応需するために同法第三条第一項の規定による麻薬小売業者の免許を受け、当該麻薬の調剤の求めがあった場合には、薬剤師に当該薬局で調剤させる体制を備えていること。

無菌製剤処理を実施できる体制(他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を実施する体制を含む。)を備えていること。

薬局開設者が、医療安全対策に係る事業に参加すること及びその他の医療安全対策を講じていること。

当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して一年以上常勤として勤務している者であること。

当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、地域包括ケアシステムに関する研修を修了した者であること。

薬局開設者が、当該薬局の薬剤師に対し、一年以内ごとに、前号の研修又はこれに準ずる研修を計画的に受けさせていること。

当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過去一年間において、地域における他の医療提供施設(医療法第一条の二第二項に規定する医療提供施設)に対し、医薬品の適正使用に関する情報を提供していること。

居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

- 過去1年間において、居宅等における調剤や情報の提供、薬学的知見に基づく指導を月平均2回以上実施した実績があること。ただし、都道府県知事が別に定める場合は、月平均2回未満でも、当該都道府県知事が定める回数以上実施した実績があることをもってこれに代えることができる。

- 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業の許可を受け、訪問診療を利用する者に対し必要な医療機器及び衛生材料を提供するための体制を備えていること。

令和3年薬機法改正施行令|地域連携薬局と専門医療機関連携薬局

地域連携薬局の認定のまとめ

- どんな方でも安心して入店・相談ができる構造

- 在宅医療での様々なニーズに対応できる職員・設備の配置

- お薬に関する相談や、お薬の提供がいつでも実施できる体制

- 医療安全対策の実施

- 地域の他の医療提供施設等との連携体制

「地域連携薬局」は、地域住民の皆さまに安心・安全な医療を受けていただけるような体制を整えた、地域包括ケアシステムの主軸を担うことのできる薬局であるといえます。

こうした変化に対して「変化対応できる組織」を作るための準備や余裕はできておりますでしょうか?

電子薬歴メディクスの特徴

電子薬歴メディクスは3つの特徴で組織づくりをサポートします。

クラウド型なので「いつでも・どこでも」利用可能

メディクスの持ち出し端末は、インターネットに繋がるパソコンかiPadがあれば、時間・場所を選ばずに薬歴情報を閲覧して作成することができます。医療安全対策に寄与し、お薬に関する相談や、お薬の提供がいつでも実施できる体制を整えるお手伝いができます。

薬歴入力時間の短縮による、接遇向上・服薬アドヒアランス向上

服薬アドヒアランス向上には、服薬指導に充分な時間が必要になります。薬歴にも患者さんの生活像や次回の服薬指導でどういった点を話そうかと書く必要があります。

そのため、指導内容の入力を補助する機能を持った電子薬歴を使うことにより、薬歴の入力時間を短縮できます。

多職種連携強化

訪問調剤の報告書から情報提供書まで作成を支援する機能があり、医療機関との連携書類の作成負担減少に貢献します。地域連携薬局や健康サポート薬局としてもとめられる業務を補助する機能を多数搭載。薬局様・薬剤師様への手厚いアシストができる電子薬歴です。

出典

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の概要

患者のための薬局ビジョン 概要

患者のための薬局ビジョン 平成27年10月23日 厚生労働省

薬生発0129第6号 厚生労働省医薬・生活衛生局長